- FP3級って独学で合格できるの?

- 予備知識ないけど独学で理解できるかな?

このような悩みを解決する記事です。

結論からお伝えしますと、FP3級は知識のない方が独学で勉強しても合格できる資格です。

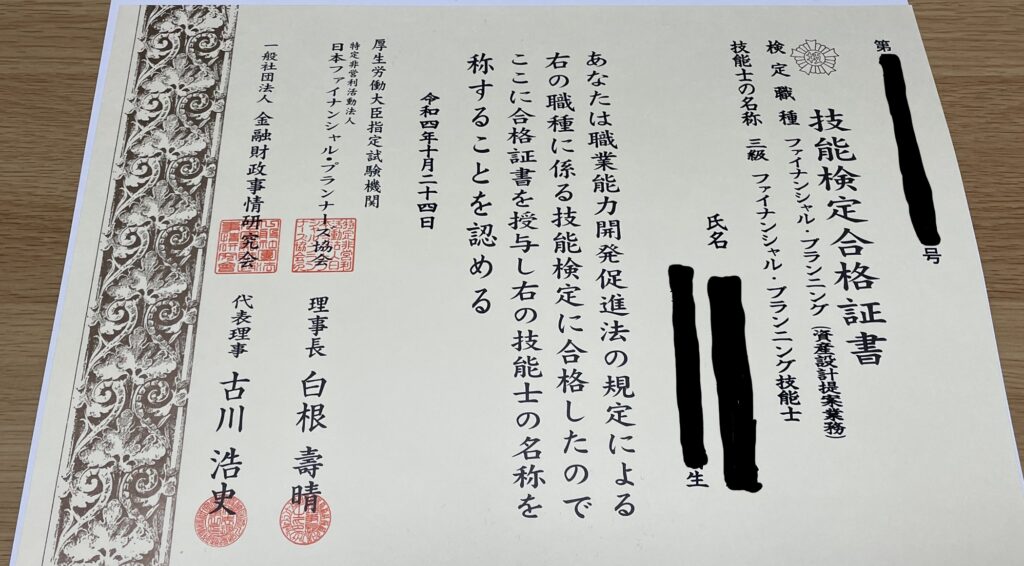

なぜなら筆者は、お金や税金の知識がまったくない状態で、平日はフルで働きながら独学で一発合格できたからです。

2022年9月に受験し、

学科51/60点、実技90/100点で合格しました!

そこで本記事では、私がFP3級に合格した勉強方法や試験日までのスケジュールなどについて解説していきます。

独学での勉強のコツを知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

- FP3級の独学勉強方法とスケジュール

- FP3級ではどんな内容を勉強するのか

- FP3級の試験当日の様子と試験概要

FP2級の取得を目指している方は、FP2級の勉強方法や資格の活用法を解説している以下の記事もチェックしてみてください。

FP3級に独学で合格した勉強方法

私が実践した勉強方法について、以下の順番で解説していきます。

以下の見出しをクリックして読みたい項目へスキップしていただいても大丈夫です!

順番に解説していきます。

勉強に使った時間

勉強に使った時間は約128〜160時間です。

平日は仕事で疲れて勉強できなかったため、土日に集中して勉強しました。

1日4〜5時間×32日(3ヶ月分の土日)

平日はスキマ時間に解説動画を見たり、移動中に過去問アプリを解いたりしました。

FP3級に必要な勉強時間は80〜150時間程度といわれていますので、1日2時間勉強する場合は2カ月〜3カ月が目安となります。

試験日までのスケジュール

申込〜試験当日までのスケジュールは以下の通りでした。

- 6/11 テキストと問題集を購入、勉強開始

- 7/10 FP協会に申込

- 8/16 過去問での対策開始

- 9/11 試験当日

勉強の流れをザックリいうと、

- テキストと問題集でのインプット約2ヶ月

- 過去問での対策約1ヶ月

というイメージです。

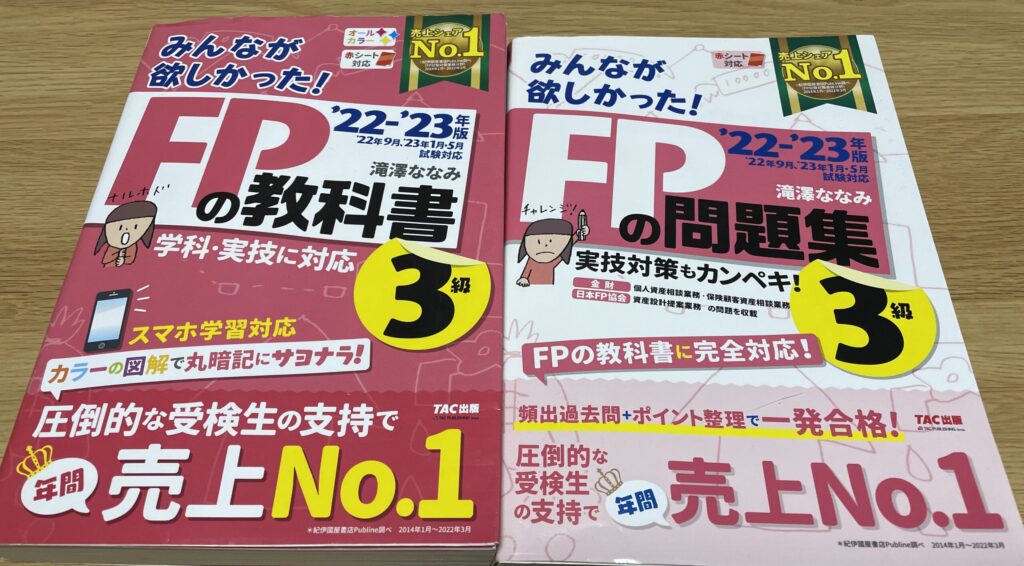

使用したテキスト

私が使用したのは『みんなが欲しかった!FPの教科書 3級 2022-2023年』です。

他の資格のテキストも出ている人気シリーズで、ネットでの評判が良かったのでこちらにしました。

問題集もセットで購入しています。

フルカラーで図解も多いため、初心者の私でも読みやすいテキストでした!

勉強の手順

勉強の手順は以下の流れで実践しました。

- テキスト全体を通読(1周)

- テキスト→問題集でインプット(1周)

- 解説動画で補足

- 過去問にチャレンジ(まず全分野1周)

- 苦手分野の復習と過去問を繰り返す(最低3年分)

補足として、④⑤の過去問の時間は長めに設けることをおすすめします。

試験を終えてみて、「もう少し過去問で慣れておけば得点が上がっただろうな」と感じているからです。

順番に詳しく解説していきます。

テキスト全体を通読(1周)

まずテキスト全体に目を通します。

ここでの目的は「どんな内容を勉強するのか」「どんな用語が出てきるのか」をザッと把握することです。

この時点で暗記する必要はありません。

1ページ目から暗記しながら読むと、めちゃめちゃ時間がかかるためです。

FP試験は出題範囲が広いため、理解できない箇所を把握して苦手をつぶしていく方法がおすすめです。

なので、全分野に目を通してみて、現時点での自分の理解度がどのくらいかをザックリと把握しましょう。

テキスト→問題集でインプット

次に1分野ずつテキストを読み、問題集を解きます。

ここでの目的は「読んだ内容を理解できているか」を確認することです。

テキストを読んで理解したつもりでも、いざ問題を解いてみると理解できていないことがあるためです。

また、テキストを読んで理解できなくても、問題として問われると理解できることもあります。

なので、問題を解いて理解できなかった箇所の、テキストを読み込むというイメージでいいかと思います。

解説動画で補足

独学のデメリットを挙げるとすれば、わからい部分を質問できないところ。

私は年金の種類すら知らないほど無知な状態からのスタートだったため、テキストと問題集だけでは理解できないこともありました。

そこは、YouTubeの解説動画を見て理解を深めました。

おすすめの動画は以下の2つです。

私が実践した方法は、「おーちゃんTV」の板書をノートに書き写して解説を聞く、ということです。

この工程で、頻出項目の暗記がかなり定着しましたし、自分のなかでの理解も深まりました。

過去問にチャレンジ(まず全分野1周)

ひととおりのインプット学習が終わったら、過去問にチャレンジします。

私はまず過去3回分の過去問をひととおり解いてみて、理解できていない項目を把握しました。

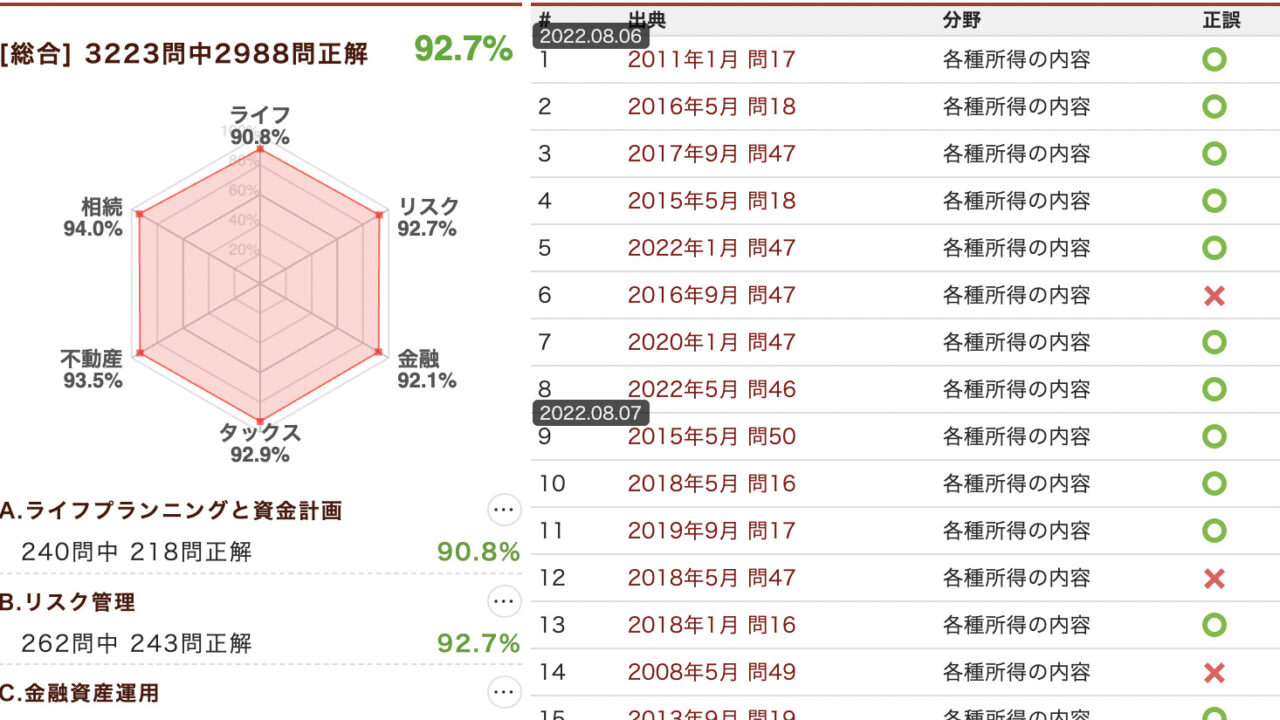

私が使用したのは、無料サイトの「過去問道場」です。

自分の学習履歴を残せて、苦手分野や正解率を把握するのに便利なのでおすすめです。

また、問題文の解説が丁寧なので、それを読んで理解できることもありました!

FP試験の合格基準は約60%正答です。過去問の段階で80%程度の正解率にできれば安心ですね。

苦手分野の復習と過去問を繰り返す(最低3年分)

正解率の低い分野はテキストや動画を見て復習し、過去問に再挑戦を繰り返し行います。

私は、過去3年分の過去問を3回解きました。

先にも述べましたが、「過去問を多く解くこと」が試験対策において最重要です。

理由は以下の2つ。

- 頻出問題がわかるから

- 問題文に慣れるから

頻出項目は毎回似たような問題文で出てきますので、何度もやっていると見慣れてきます。

最低限、頻出問題をしっかり対策できていれば、合格できますので逃さないようしっかり覚えましょう!

おすすめの復習方法は、過去問道場の「分野別学習」で覚えるまでひたすら問題を解くことです。

何問も解いているうちに、だんだん記憶に定着してきますよ!

活用したツールのまとめ

活用したツールをまとめておきます。

FP3級試験当日の持ち物と注意点

ここからは、試験当日の持ち物や注意点について解説します。

試験当日に慌てることがないよう、事前にチェックしておきましょう。

それでは見ていきましょう!

持ち物

必須の持ち物は次のものです。

- 受験票

- 本人確認書類

- 電卓

- 筆記用具(シャーペン、消しゴム、シャーペンの芯)

- 腕時計

私が受験した試験会場には時計がありませんでした。腕時計を忘れず持っていきましょう!

おすすめの持ち物は次のものです。

- 飲み物(透明ペットボトル)

- 復習用のテキストやノート

- ハンカチ、ティッシュ

- 温度調節できる上着など

飲み物は中身の見えるペットボトルが良いでしょう。

中身が見える状態なら、試験中も机に出しておいてOKだったからです。

注意点

試験会場付近の飲食店を調べておくことをおすすめします。

理由は、お昼休憩の時間がかなり長いからです!

FP3級の試験は、午前と午後にわかれています。

(午前:学科試験120分、午後:実技試験60分)

学科試験は2時間ですが、1時間経ったら終わった人から退出できます。私も周りの人たちも、ほぼ1時間で退出していました。

つまり、午後までの待ち時間が2時間ぐらいあるわけです。

長いですよね……。

落ち着いて待機できるカフェなどを事前にリサーチしておくと良いでしょう。

ちなみに、私が受けた会場付近のカフェは、FP受験者の行列ができていました。

日曜日は営業していないお店もありますし、何ヶ所か目星をつけておくと「入れるお店がない〜!」なんて焦ることがなくなりますよ!

FP3級の試験概要

最後にFP3級の試験概要も見ておきましょう!

申し込み機関が2つある

FP試験は「日本FP協会」と「きんざい」の2団体が実施しています。

実技試験の範囲がちがうため、申込前にテキストや問題集を読んでみて、どちらで受けるか決めておきましょう。

ちなみに私は「日本FP協会」で受験しました。

理由は、きんざいよりも合格率が高く、実技試験の範囲が幅広いためです。

どちらを選ぶべきか? という内容は以下の記事で詳しく解説していますので迷っている方は参考にしてみてください。

出題範囲は6分野

FP試験は以下の6分野から出題されます。

- ライフプランニングと資金計画

- リスク管理

- 金融資産運用

- タックスプランニング

- 不動産

- 相続・事業承継

各分野の内容を簡単にご紹介します。

ライフプランニングと資金計画

年金と社会保険の制度がメインで、その他住宅ローンやFPに関する法規などに関する分野です。

似たような用語がたくさん出てきますので、厚生年金の制度なのか、基礎年金の制度なのか、雇用保険の制度なのか、など整理して覚えるとスッキリ理解できます。

リスク管理

生命保険、損害保険、その他の保険に関する分野です。

各保険の特徴(貯蓄性がある?掛捨て?)などを意識して覚えるといいと思います。テキストや解説動画で図解されていますので、イメージで覚えるのがおすすめです!

金融資産運用

債券、株式、投資信託など資産運用に関する分野です。

私は債券の「利回り計算」に苦戦しました。

頻出問題なので、計算できるようになるまで繰り返し問題を解くことをおすすめします!

タックスプランニング

所得税など税金に関する分野です。

所得控除の要件や内容は、自分や家族の給与でイメージしてみるとわかりやすいです。

不動産

不動産の取引や法令に関する分野です。

各法令や特例の数字(年、%など)を暗記できていると安心かと思います。

相続・事業承継

相続税、贈与税に関する分野です。

はじめはイメージしづらいので、解説動画などで要点を抑えて学習するといいかと思います。

出題形式と合格基準

先にも述べましたが、FP試験は実施機関が2つあります。それぞれの出題形式と合格基準について解説します。

どちらも6割ほど正解できれば合格できますので、ちゃんと勉強すれば知識のない方でも十分合格できます!

学科試験

学科試験は共通で、以下の内容です。

| 出題形式 | マークシート(三答択一式60問) |

| 試験時間 | 120分 |

| 合格基準 | 36点以上(60点満点) |

実技試験

実技試験の出題形式と合格基準は以下のとおりです。

まずはFP協会の内容です。

| 出題形式 | マークシート(三答択一式20問) |

| 出題科目 | 資産設計提案業務 |

| 試験時間 | 60分 |

| 合格基準 | 60点以上(100点満点) |

続いて、きんざいの内容です。

| 出題形式 | マークシート(事例形式5題) |

| 出題科目 | ①個人資産相談業務 ②保険顧問資産相談業務 |

| 試験時間 | 60分 |

| 合格基準 | 30点以上(50点満点) |

実技試験といってもマークシート形式ですので、難易度はそこまで高くありません。

どうしても解けない問題は、運に任せましょう!笑

また、FP3級の難易度については以下の記事で詳しく解説しています。気になる方は参考にしてみてください。

まとめ:FP3級は知識ゼロでも独学で合格できる!

ここまでFP3級について、私が勉強した方法やスケジュール、試験の概要などについて解説してきました。

要点をまとめておきます。

- 勉強時間は128〜160時間(土日のみ約3カ月)

- 試験対策で最重要なのは過去問をたくさん解くこと!

- わからない論点はYouTubeを活用しよう!

- 過去問の正解率を上げることで自信がつく!

- FP3級は6割できれば合格です!

コツコツと過去問を解いて慣れていけば、知識がなかった方でも独学で合格できます!

理解できなくて行き詰まったらYouTubeなどの解説動画を活用し、効率よく勉強をしていきましょう。

一発合格できるよう応援しています!

最後までご覧いただき、ありがとうございました。